En la oficina, junto a las revistas de siempre, encontré un libro. Nada me sorprende tanto como los susurros inesperados que se avivan entre números y comas, entre pausas y capítulos, de línea en línea, cuando encuentran un lector apropiado.

En la oficina, junto a las revistas de siempre, encontré un libro. Nada me sorprende tanto como los susurros inesperados que se avivan entre números y comas, entre pausas y capítulos, de línea en línea, cuando encuentran un lector apropiado.

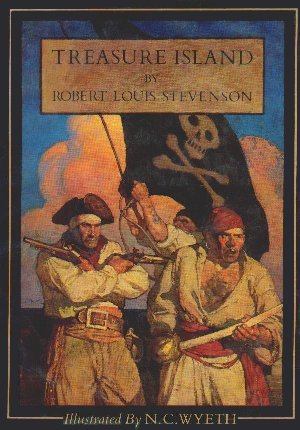

Es una edición pequeña y huele a nuevo, pero no me puedo equivocar. El título es el mismo; hasta las ilustraciones, a la manera de los «viejos tiempos». Ese regusto a sal y confitura que dejaba en la boca no ha desaparecido. Antes, me ocupaba de esas lecturas en el agradable ocio después de la cena; ahora, sólo algunas veces, robándole tiempo (y a veces también comida) a la hora de comer.

El endurecimiento de mi alma no se desvanece, como entonces, al calor de las primeras letras. Ahora hace falta más leña, más fuego, más silencio. Pero siguen allí los escalofríos. Ya no dejo de leer para ir a preguntar, con ceño de niño serio, por las «palabras raras»: los diccionarios ocupan el lugar de conversaciones en que aprendí tantas cosas.

A cada página, recuerdo el negro sonido del polvo en la ventana, aquella tarde gris y llena de ventisca cuando subí, solo, al desván de mi abuelo, y encontré una novela de aventuras. (continuará)

Entonces será como si estuvieras junto a mí. Me escucharás decirte que jugar con la luz se parece a perseguir un mechón de tus cabellos, siempre cerca, siempre lejos, huyendo de mis dedos que quieren asirte con esa rabia que un día me hizo mirar fijamente al sol y congeló para siempre la rebeldía en mis retinas.

Entonces será como si estuvieras junto a mí. Me escucharás decirte que jugar con la luz se parece a perseguir un mechón de tus cabellos, siempre cerca, siempre lejos, huyendo de mis dedos que quieren asirte con esa rabia que un día me hizo mirar fijamente al sol y congeló para siempre la rebeldía en mis retinas. En un semáforo: Estoy vivo sólo por falta de costumbre.

En un semáforo: Estoy vivo sólo por falta de costumbre. A mí no me metan, que mis fiebres son distintas.

A mí no me metan, que mis fiebres son distintas. Ya está: avoirdupois. Debo usarla pronto, para que ya no se me olvide. Lo que quería era aprender un poco más de francés o italiano, para poder leer algo más que cuentos sencillos. Pero esta música no me deja concentrarme: “Love Me Tender, Mamacita“.

Ya está: avoirdupois. Debo usarla pronto, para que ya no se me olvide. Lo que quería era aprender un poco más de francés o italiano, para poder leer algo más que cuentos sencillos. Pero esta música no me deja concentrarme: “Love Me Tender, Mamacita“. Sin embargo, parece que eso puede ocasionarte problemas si eres un adulto que usa juguetes para contar historias. Aunque el público te aplauda.

Sin embargo, parece que eso puede ocasionarte problemas si eres un adulto que usa juguetes para contar historias. Aunque el público te aplauda. En el aeropuerto: “Lamentamos informarles que sufrimos un retraso por cuestión de repercusiones.”

En el aeropuerto: “Lamentamos informarles que sufrimos un retraso por cuestión de repercusiones.”