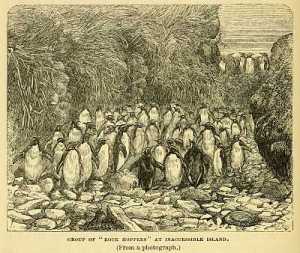

Al llegar a la última parte del manuscrito, el narrador describe su propio entorno y las costumbres de la comunidad esenia donde residen los pocos animales que quedaron después de sucesivas reducciones al otrora fabuloso zoológico imperial.

Al llegar a la última parte del manuscrito, el narrador describe su propio entorno y las costumbres de la comunidad esenia donde residen los pocos animales que quedaron después de sucesivas reducciones al otrora fabuloso zoológico imperial.

A ese monasterio acudían con frecuencia familias enteras y grupos de hombres eruditos y piadosos, en busca de conocimiento, redención y penitencia. Cuidar a los animales les servía como distracción, además de aliviar la carga de trabajo a los monjes, pues algunos de éstos, cuenta el cronista, brindaban consejo espiritual a visitantes y corresponsales de países lejanos, además de cumplir con exactitud las tareas propias de su vocación.

“Uno de los sacerdotes de Judea que vino al monasterio con su esposa, apodada ‘estéril’, concibió un hijo. Algo parece inquietarlo (quizás sea su eficacia reproductiva), así que pasa largas horas en el área donde estamos los animales. A veces viene también su mujer; aunque la gravidez le dificulta moverse, recientemente le acompaña una muchacha solícita que, según dicen, es su parienta y está próxima a casarse. (…)

“Uno de los sacerdotes de Judea que vino al monasterio con su esposa, apodada ‘estéril’, concibió un hijo. Algo parece inquietarlo (quizás sea su eficacia reproductiva), así que pasa largas horas en el área donde estamos los animales. A veces viene también su mujer; aunque la gravidez le dificulta moverse, recientemente le acompaña una muchacha solícita que, según dicen, es su parienta y está próxima a casarse. (…)

“Todos nos hemos hecho amigos, porque aprendimos a compartir las letras y el silencio. Ahora que yo he tenido un crío, espero que llegue a conocer mejor a esta familia y pueda hacerse también su amigo. Algo me dice que así podrá conocer el mundo, más allá de estas regiones. Quién sabe: tal vez gracias a él los pingüinos podremos, por fin, ocupar un lugar en la historia.”

El final del texto parece trazado con mano convulsa. Hay quienes lo atribuyen a la avanzada edad del escribiente; a mí me gusta pensar que su pulso tiembla por las carcajadas del deber cumplido.

Imágenes: Fragmento de papiro encontrado en la cueva Nahal Never (Wikimedia Commons), y recuperación “paleográfica” a partir de una imagen capturada por la FotoMadrina.

“(…) Ahora sabes por qué puedes hallar un hogar incluso en estas regiones de arena. Así como aprendimos a guardar silencio, a comer miel y langostas, y a cuidarnos de la terrible luz del mediodía envolviéndonos en barro, también sabemos construir nidos con ramas y piedras, saltar entre las rocas y cavar madrigueras (…).”

“(…) Ahora sabes por qué puedes hallar un hogar incluso en estas regiones de arena. Así como aprendimos a guardar silencio, a comer miel y langostas, y a cuidarnos de la terrible luz del mediodía envolviéndonos en barro, también sabemos construir nidos con ramas y piedras, saltar entre las rocas y cavar madrigueras (…).” “(…) El anciano del Arca jamás se dio cuenta de que llevaba consigo animales capaces de nadar. Su inclinación por los productos fermentados le demostró (como a muchos otros después de él) las terribles consecuencias de manejar vehículos bajo influencia etílica, pues sólo así se explica que en un mundo totalmente cubierto de agua haya logrado encallar. Además, claro, esa falta de visión hizo celebridad a la paloma por encima de otros animales más meritorios, con pezuñas o con pico. (…)

“(…) El anciano del Arca jamás se dio cuenta de que llevaba consigo animales capaces de nadar. Su inclinación por los productos fermentados le demostró (como a muchos otros después de él) las terribles consecuencias de manejar vehículos bajo influencia etílica, pues sólo así se explica que en un mundo totalmente cubierto de agua haya logrado encallar. Además, claro, esa falta de visión hizo celebridad a la paloma por encima de otros animales más meritorios, con pezuñas o con pico. (…) No hay explicación clara de cómo estas aves, generalmente asociadas con climas de hielo perenne, llegaron a regiones más cercanas a Harun Al-Raschid que a Magallanes. Quizás de eso hablaban las siguientes hojas del pergamino, carcomidas por descuido o indiferencia. Algunos fragmentos rescatados develan algo del misterio.

No hay explicación clara de cómo estas aves, generalmente asociadas con climas de hielo perenne, llegaron a regiones más cercanas a Harun Al-Raschid que a Magallanes. Quizás de eso hablaban las siguientes hojas del pergamino, carcomidas por descuido o indiferencia. Algunos fragmentos rescatados develan algo del misterio. Poco más hay sobre el secretario; parece que “Almanegra” era un apodo que él utilizaba para hacerse respetar… y no siempre lo conseguía: basta ver cómo “Balkis, al partir, llevó consigo a su zoológico, no a su secretario”.

Poco más hay sobre el secretario; parece que “Almanegra” era un apodo que él utilizaba para hacerse respetar… y no siempre lo conseguía: basta ver cómo “Balkis, al partir, llevó consigo a su zoológico, no a su secretario”. El carbono 14 proporciona datos irregulares debido a que los escombros rompieron la vasija que contenía los rollos de pergamino, pero el análisis de la ceniza de cedro y los fragmentos de barro permite suponer que corresponden, aproximadamente, al primer siglo de nuestra era. Así comienza el texto:

El carbono 14 proporciona datos irregulares debido a que los escombros rompieron la vasija que contenía los rollos de pergamino, pero el análisis de la ceniza de cedro y los fragmentos de barro permite suponer que corresponden, aproximadamente, al primer siglo de nuestra era. Así comienza el texto: Hoy, muchos animales, entre ellos el pingüino, son símbolo global aun cuando haya quienes los señalen como algo fuera de lugar. No importa: ellos seguirán allí tan campantes.

Hoy, muchos animales, entre ellos el pingüino, son símbolo global aun cuando haya quienes los señalen como algo fuera de lugar. No importa: ellos seguirán allí tan campantes. Así como hay quienes apenas lo toman en cuenta, otros se esmeran construyendo montes, lagos y casitas con cartón, heno, musgo, espejos, papel de colores, luces y hasta agua. Otros más coleccionan todo tipo de personajes, cuidando que “hagan juego” con determinadas épocas, estilos o costumbres, para enriquecer la puesta en escena y provocar admiración (como éste tropical que apareció hace tiempo en la pocilga).

Así como hay quienes apenas lo toman en cuenta, otros se esmeran construyendo montes, lagos y casitas con cartón, heno, musgo, espejos, papel de colores, luces y hasta agua. Otros más coleccionan todo tipo de personajes, cuidando que “hagan juego” con determinadas épocas, estilos o costumbres, para enriquecer la puesta en escena y provocar admiración (como éste tropical que apareció hace tiempo en la pocilga).